♦♦♦ well-beingへの挑戦 ♦♦♦

「ウェルビーイング」(well-being)とは、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味する概念で、「幸福」と翻訳されることも多い言葉です。

- 健康とは、病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態(well-being)にあることをいいます。

- 未来への道標 グループホーム事業は、精神の方々、発達の方々、知的の方々が「ウェルビーイング」(well-being)になる礎を「障がい者・グループホーム事業」通じて目指していきます。

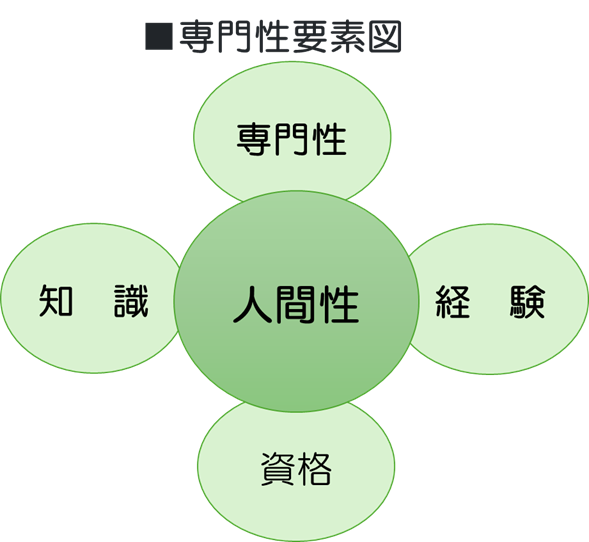

■専門性集団でのバックアップ体 ~専門・知識・経験 でも人間性が大事な魂~

管理者は、

大手病院の急性期の方々に対して、「心の会話」や法務省観察所のカンファレンスに多々参画した経験やひきこもりの方々の支援を長くしてきた経験や知識、特に発達障がい、軽度知的と難しい方々と日々、継続した支援してきた実績と経験がある。

サービス管理責任者は、

常勤と非常勤の2名体制でグル-プホ-ム運営をしており、経験のあるサービス管理責任者や知的の方々を長年やって者である。

生活支援員・世話人は、

長年障害者に関わる福祉活動に現場で携わってきた経験と知識、専門性をもった人材、重度訪問介護、行動援護、介護福祉士、介護福祉士実務者研修修了者人材が指導的立場で対応し、社内研修制度で資格所得

を応援して、入居者に支援できる体制を整えている。

看護士は、

長年社会福祉法人で経験を重ねてきた人材が、24時間のオンコール体制取りながら、緊急時の対応にも備えている。

でもその前提は、専門・知識・経験・資格より、人間性(心と心の会話)こそが魂だと思います。

■障がい者グループホーム事業(共同生活援助事業)(埼玉県許認可事業所番号 1122501719)

グループホーム(共同生活援助)は、身体・知的・精神等様々な障がいをお持ちの方が、生活支援員・世話人の支援を受けながら生活する居住の場所です。ご家族から離れて生活した方がいいケースや、日中活動の場が自宅から遠い、ご家族がおらず支援施設卒業後の住まいがない等、生活の場・居住の場のない利用者の方に対して、支援を行いながら自立した生活を送っていただくためのサービスです。

グループホーム(共同生活援助)は、身体・知的・精神等様々な障がいをお持ちの方が、生活支援員・世話人の支援を受けながら生活する居住の場所です。ご家族から離れて生活した方がいいケースや、日中活動の場が自宅から遠い、ご家族がおらず支援施設卒業後の住まいがない等、生活の場・居住の場のない利用者の方に対して、支援を行いながら自立した生活を送っていただくためのサービスです。

<グループホーム開設への思い:代表理事 内川>

未来への道標グループホームが、令和4年12月1日に開設の運びとなりました。本当にこの一年間は、様々な要因が重なり、創業期の耐える時間と基礎を固める時間に費やしました。

私は、知識と経験は、多々ありましたが、「資格」は、全く興味がなく修得する事をしてきませんでした。カンファレンスの仕事も多々あった事もその資格を取らない要因になりました。

でも本当に多くの困難な方々を「応援」と「協力」していくには、必要な部分もある事や、行政(生活・障害福祉課)や基幹センタ・保健所等の多々ある機関と時間をかけずに信頼関係を築いていくには、「資格有無」も関係してくる為、困難な方々を早急に至急に「応援」と「協力」した志事をする為に基礎基盤を整える時間と資格を取る創業工程を歩みました。

・サービス管理責任者 ・相談支援従事者

・行動援護 ・重度訪問介護 ・介護福祉士実務者研修 等を修得しました。

・スタッフにも、重度訪問介護・介護福祉士実務者研修、行動援護と修得をさせグループホーム開設準備を着々としてまいりました。

・24時間のオンコール体制をとり、地元の協力医療機関内科や歯科等と連携を図り、緊急時や様々な対応が、専門的に運営できるようにしてまいりました。

未来への道標グループホームの特徴の心と心の対話、人と人とのきずな、そして、

「専門性」「経験」「知識」「連携」「情熱」組み合わせたクルーの力を合わせて「未来への道標」 グループホームは出航いたします。

■居宅・重度訪問介護事業 (東京都許認可事業所番号 1312501511)

未来への道標は、「重度訪問介護」を通じて、精神・発達・知的ご本人やご家族に対して、継続的なサポートをさせて頂き、安心・安定した生活環境を一緒に育んでいく為に生まれた「重度訪問事業所 未来への道標 サポート北多摩」を開設しました。

未来への道標は、「重度訪問介護」を通じて、精神・発達・知的ご本人やご家族に対して、継続的なサポートをさせて頂き、安心・安定した生活環境を一緒に育んでいく為に生まれた「重度訪問事業所 未来への道標 サポート北多摩」を開設しました。

理事長 内川は、精神・発達・知的分野で長年にわたりアウトリーチ活動やグループホームなどを退去させられてきた方々を継続してサポートしてきた長年の実績があり、病院等と連携して退院後のサポート、法務省観察所や行政からの依頼で、犯罪歴のある障がいの方々をサポートしてきた実績と今も継続したサポートをおこなってきてた経験・知識をもとに、本事業を立ち上げました。への道標

居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。

■サービスの内容

・身体介護

入浴、排せつ、食事等の介助

・家事援助

調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など

・その他

生活等に関する相談や助言

その他生活全般にわたる援助

◆利用料

18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。

【対象者】

障がい支援区分が区分1以上(障がい児にあってはこれに相当する支援の度合)である者

ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、次のいずれにも該当する支援の度合(障がい児にあっては、これに相当する支援の度合)であること

(1) 障がい支援区分が区分2以上に該当していること

(2) 障がい支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること

・「歩行」

「全面的な支援が必要」

・「移乗」

「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

・「移動」

「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

・「排尿」

「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

・「排便」

「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

■障がい者グループホーム事業(共同生活援助事業)(東京都許認可事業所番号 1324600541)

2025年11月1日 東京都武蔵村山市にてグループホーム 「G武蔵村山」開設